|

Podcast 1: Podcast 2: Podcast 3: Podcast 4:

0 Kommentare

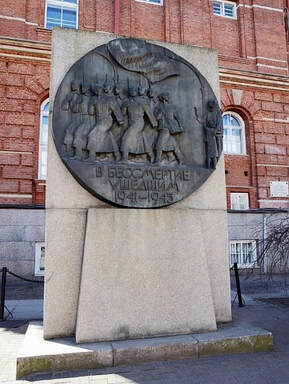

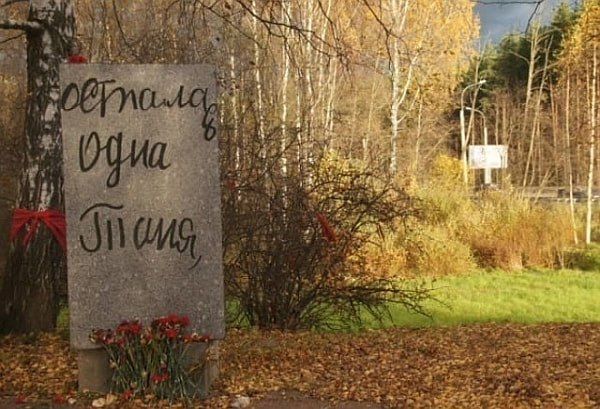

Adresse: Malaja-Sadowaja 1 / Newski-Prospekt 54 Ein denkwürdiges Zeichen kann man an der Ecke jenes Hauses finden, wo sich während der Blockade von Leningrad ein Lautsprecher befand. Hier versammelten sich Leningrader, um Nachrichten von der Front zu hören. Der Lautsprecher befand sich in der Nähe des „Hauses des Radios“ (Malaja Sadowaja Straße, 2), wo sich seit 1932 der zentrale Radiosender Leningrads befand. Dieser Radiosender wird oft in Militärchroniken erwähnt. Das Leningrader Radio spielte im Leben der Stadt eine besondere Rolle. Es übertrug die Meldungen des Sowinformbüros, aber auch die wichtigsten Nachrichten (zum Beispiel über Änderungen der Normen der Ausgabe von Brot), musikalische und poetische Sendungen, darunter Schostakowitschs Siebte (Leningrader) Sinfonie. Das Radio übertrug die Signale des Luftalarms und in den Pausen zwischen den Sendungen erklang ein Metronom. Das Denkmal wurde im Jahr 2002 nach einem Entwurf von A. P. Tschernow und K. A. Strachow geschaffen. Es besteht aus einem militärischen Hornlautsprecher und einer eckigen Gedenktafel, die sowohl auf den Newski-Prospekt als auch auf die Malaja Sadowaja-Straße hinausgeht. An der Seite des Newski-Prospekts ist eine Metallplatte mit der Gravur „Blockade“ zu sehen, von der Seite der Fußgängerzone aus - ein Lautsprecher, von dem Kreise von Radiowellen ausgehen. Interessanterweise ist der Lautsprecher funktionstüchtig und kann Sendungen übertragen. Am Jahrestag der Aufhebung der Blockade und am Tag des Sieges gibt es Gedenkveranstaltungen. An diesen Gedenktagen ertönen dort Blockadeaufzeichnungen. Jekaterina Tabatschnik, Klasse 10 An der Fassade des Hauses 14 auf dem Newski-Prospekt kann man folgende Inschrift lesen: Bürger! Bei Artilleriebeschuss ist diese Straßenseite am gefährlichsten! Heute kann man in Sankt Petersburg insgesamt fünf ähnliche Inschriften sehen, sie sind als Gedenktafeln und Erinnerung an die Blockade erhalten geblieben. Im Herbst 1941 wurde eine Direktive Hitlers herausgegeben, die besagte, dass man Leningrad dem Erdboden gleich machen und die Bevölkerung der Stadt vernichten wollte. Deshalb war die Stadt regelmäßig bombardiert und beschossen worden. Mehr als ein Drittel der Häuser wurde durch Luftangriffe und Artilleriebeschuss zerstört, Tausende Leningrader kamen ums Leben. Nach dem Krieg wurde die Stadt komplett wiederaufgebaut. Pawel Abramow, Klasse 10 Dieses Denkmal ist den Studenten und Professoren der Staatlichen Universität von Sankt Petersburg gewidmet, die an der Front und in der belagerten Stadt Leningrad während des Zweiten Weltkrieges ihr Leben ließen. Es wurde am 7. Mai 1986 im Hof des Hauptgebäudes der Universität in St. Petersburg installiert. Die Bildhauer Wassili Astapow und Sergej Astapow schufen es nach Plänen des Architekten Wladimir Wassilkowski (1921-2002) aus Granit und Bronze. Im oberen Teil des runden bronzenen Flachreliefs befindet sich die Aufschrift: „Zum Schutz der sowjetischen Heimat!“, im unteren Teil steht die Inschrift: „Denen, die in die Unsterblichkeit eingingen, 1941-1945“ Aleksej Nekrassow, Klasse 10 Das als „Blockade-Umspannwerk“ bekannte Umspannwerk Nr. 11 kann unter folgender Adresse erreicht werden: St. Petersburg, Uferstraße der Fontanka 3. An dem Gebäude befindet sich eine Gedenktafel in Erinnerung an die Heldentat der Bewohner der belagerten Stadt Leningrad und die Arbeiter, die die Stadt mit Elektrizität versorgten. Am 8. März 1942 begann das Wasserkraftwerk „Roter Oktober“ mit der Stromerzeugung. Das Umspannwerk Nr. 11, das Umspannwerk Nr. 15 und das Umspannwerk Nr. 20 versorgten die Stadt mit Strom und ermöglichten in der Innenstadt und auf der Wyborg-Seite der Stadt elektrisch betriebene Transporte, sodass seit dem 15. April 1942 die Straßenbahn regelmäßig fahren konnte. Die einzige Art von Stadtverkehr, die in Leningrad fast während der gesamten Blockade funktionierte, war die Straßenbahn. Die Straßenbahn fuhr unter Bombardierungen, transportierte Menschen und Waren in die gefährlichsten Gebiete, fast bis an die Front, und sicherte so die städtische Wirtschaft. Die Bedeutung der Straßenbahn für die Bewohner der belagerten Stadt war daher sehr groß. Mit Beginn des Krieges änderte sich die Arbeit der Straßenbahn- und O-Busverwaltung. Normale Straßenbahnen wurden als spezielle Züge hergerichtet. Güterwagen lieferten Geräte für die Evakuierung zu den Bahnhöfen, transportierten Rohstoffe und Treibstoffe für Fabriken, Lebensmittel zu Geschäften und Sand für Verteidigungsanlagen und in die Gießerei. Die Werkstätten und das Depot „Lentramvaj“ begannen mit der Herstellung von Teilen für Minen, Antriebsrädern für Panzer und anderen Verteidigungsaufträgen. Am 8. Dezember 1941 wurde der reguläre Straßenbahnverkehr in der Stadt jedoch eingestellt. Einen Monat lang bewegten sich noch einzelne Autos auf den Straßen, doch im Januar 1942 wurde mit dem Stromausfall der Elektrotransport vollständig eingestellt. 52 Züge blieben den ganzen Winter über auf den Straßen stehen. Dreieinhalb Monate lang konnten sich die Menschen, die vor Hunger und Leiden erschöpft waren, nur zu Fuß in der Stadt bewegen, auch wenn sie weit weg von zu Hause arbeiteten. D. S. Lichatschew schrieb: “Wenn die übliche tägliche Arbeitsbelastung um weitere zwei oder drei Stunden Weg von zu Hause zur Arbeit und zurück erhöht wird, führt dies zu einem zusätzlichen Kalorienverbrauch. Sehr oft starben Menschen an einem plötzlichen Herzstillstand, Bewusstlosigkeit und Erfrieren.“ Die Stadt unternahm im Frühjahr 1942 alle Anstrengungen, um den Straßenbahnverkehr wieder aufzunehmen. Etwa die Hälfte des zuvor in Betrieb befindlichen Schienennetzes musste wiederhergestellt werden – etwa 150 km. Am 8. März fuhren Güterwagen durch die Stadt. Mit ihrer Hilfe wurde die Stadt von Müll, Schnee und Abwasser gereinigt. Und am 15. April begann der Passagierverkehr. Es war ein richtiger Feiertag für die Leningrader. Nikolaj Tichonow erinnert sich in den Leningrader Geschichten (1942): „Die erste Straßenbahn fuhr den geräumten Newski-Prospekt entlang. Die Leute verließen ihre Arbeit, sahen zu, so wie Kinder ein Spielzeug betrachten, und plötzlich gab es Applaus von Zehntausenden. Die Leningrader begrüßten den ersten auferstandenen Wagen mit Ovationen. Und die Straßenbahnfahrerin fuhr die Bahn weiter und wischte sich die Tränen ab, die ihr aus den Augen liefen. Das waren Freudentränen, sie weinte, und sie verbarg diese Tränen nicht.“ Der berühmte Physiker Lew Sena, der an der Vorbereitung der Umspannwerke für den Straßenbahnbetrieb beteiligt war, erinnerte sich: „Ende Februar 1942 kam mein Freund aus Kindertagen, Vitali Nemzer, zu mir und fragte, ob ich bei der Restaurierung von Umspannwerken mitmachen möchte. Etwas, was ich vor dem Krieg einige Jahre lang gemacht hatte. Als es um meine Aufgaben dabei ging, zögerte er und sagte dann, dass sie mir nur einen Posten als Elektriker geben könnten. Aber es hat mich nur glücklich gemacht, weil ich auf diese Weise zu einer Arbeiterverpflegungskarte kam. […] Der Beginn der Arbeit hatte jedoch nichts mit Quecksilbergleichrichtern zu tun. Tatsache ist, dass die Gleichrichter mit Wasser gekühlt werden, aber die Rohre an vielen Stellen gerissen waren. Die Aufgabe bestand darin, sie wiederherzustellen. Wir hatten keine Schweißgeräte und wussten daher nicht, wie dies zu machen wäre. Die Rohre zu zerlegen und neu zusammenzufügen, war für Unterernährte nicht leicht. Wir fanden jedoch einen ungewöhnlichen Weg. Von unserem eigenen Geld kauften wir in der Apotheke Gummibandagen, verschmierten die Schnittstellen mit rotem Blei, wickelten einen Verband darum, verschmierten die Stellen wieder mit rotem Blei und umwickelten es fest mit einem speziellen Klebeband. Diese `Behandlungsmethode` hat sich voll und ganz bewährt, und damit wurde die Wasserkühlung in den meisten Umspannwerken wiederhergestellt.“ Viele Jahre später, in den 1980er Jahren, wurden die Wasserleitungen in vielen Umspannwerken repariert. Die Schlosser waren sehr überrascht von den seltsamen «Flicken», die über 40 Jahre lang gehalten hatten. Aleksandr Bromfild, Klasse 10 Vor dem Krieg war an dieser Stelle das Dorf Arbusowo. Dieses Dorf existiert nicht mehr, aber die Erinnerung daran bleibt bestehen, weil sich jetzt der Gedenkkomplex „Newski Pjatatschok“ auf seinem Territorium befindet. Daneben liegt ein riesiges Massengrab für unsere Soldaten, auch Soldaten der Wehrmacht sind hier begraben. Dieses Dorf wurde nicht verlassen, Arbusowo wurde 1941 von den Hitlertruppen vernichtet. Während des Großen Vaterländischen Krieges fanden hier grausame Kämpfe statt. Das Dorf Arbusowo wurde völlig zerstört. 1985 stellten die Architekten M. L. Chidekel und O.S. Romanow eine weiße Konstruktion auf, die wie ein Skelett, wie die kaum sichtbare Silhouette eines Geisterhauses aussieht. So wird die Erinnerung an Arbusowo wachgehalten, an die Toten des Zweiten Weltkrieges und ihre Häuser. Die Inschrift auf dem Denkmal lautet: „In den Jahren 1941-1944 wurden das Dorf Arbusowo, das Dorf Annenskoje, das Dorf Woronowo, das Dorf Gontovaja Lipka ... insgesamt 38 Dörfer zerstört.“ Alina Mursalowa, Klasse 10 Wir wissen alle, dass viele Kinder während der Blockade Leningrads gelitten haben, am bekanntesten ist die traurige Geschichte von Tanja Sawitschewa, deren Tagebuch zu einem Denkmal für die Opfer der Blockade von Leningrad wurde. Tanya war 11 Jahre alt, genauer gesagt 11 ½. Sie wurde am 23. Januar 1930 geboren. Ende Mai 1941 beendete sie die dritte Klasse der 85. Schule auf der Sesdowsky-Linie der Wassili-Insel und kam in die vierte Klasse. Sie war die Tochter eines Bäckers und einer Näherin, die jüngste in der Familie. Sie wurde von allen geliebt. Sie hatte große graue Augen, trug eine Matrosenbluse und hatte eine reine, klangvolle „Engelsstimme“. Während der Blockade führte das Mädchen ein Tagebuch. In ihm schrieb sie die schrecklichen Ereignisse auf - den Tod ihrer Lieben. Die letzten Zeilen des Tagebuches lauten: Alle sind gestorben. Nur Tanja ist geblieben. Erst nach dem Krieg wurde ihr Tagebuch gefunden und veröffentlicht. Tanjas Tagebuch wurde als Beweis für die Gräueltaten der Faschisten im Nürnberger Prozess herangezogen. Inhalt des Tagebuches

Am 27. Januar 2005 wurde an der Fassade des Hauses, in dem Tanja gelebt hatte, eine Gedenktafel angebracht (Die Zweite Linie der Wassili-Insel, 13). Zum Gedenken an die toten Kinder der Blockade Leningrads wurde der Gedenkkomplex „Blume des Lebens“ gebaut. Dazu gehört auch der Trauerhügel „Tagebuch von Tanja Sawitschewa“. Das Denkmal besteht aus acht Stelen in Form von Tagebuchseiten. Margarita Belowa, Klasse 10 Für die Deutschen ist der 8. Mai 1945 auf jeden Fall das Datum der deutschen Befreiung.

Die Online-Agentur für städtische Kommunikation "Gorkom 36" der Stadt Woronesh veröffentlichte am 25.06.2020 ein Interview mit Frau Dr. Elke Scherstjanoi, Mitglied des Arbeitskreises 8. Mai BDWO e.V., mit Fragen und Antworten zum Gedenken an den 8. Mai im 75. Jahr der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus. 1 «Для немцев 8 мая 1945 года – однозначно дата освобождения Германии» Schon seit 2016 gibt es am Lessing-Gymnasium in Berlin-Wedding einen Schülernaustausch mit dem Pawlowsker Gymnasium in Sankt Petersburg.

Schüler des Wahlfachpflichtkurses Russisch Klasse 10, hatten während der Corona-Zeit im Frühjahr 2020 die Aufgabe, Beiträge von Schülern ihrer Partnerschule in Sankt Petersburg (Pawlowsker Gymnasium) zum Thema Teilnahme am Marsch zu Ehren des Unsterblichen Regiments in die deutsche Sprache zu übersetzen und zu reflektieren. Im nachstehenden Text einige Auszüge, die dem Arbeitskreis 8.Mai BDWO e.V., der eine gute Verbindung zum Lessing-Gymnasium hat, übermittelt wurden. Timofey. B: Aufgabe 1. Übersetzungen der Stellungnahmen der Schüler*innen aus Russland Maria Kaljabina, Jahrgang 2008, 5b am Pawlowsker Gymnasium „Das erste mal habe ich mit 7 Jahren teilgenommen. Seit dem nehme ich mit meiner Familie jedes Jahr an diesem Ereignis teil. Wir halten ein Gemälde meines Urgroßvaters – Gregor Nikitin Stephanowitsch. Im Juli 1941 wurde er für die Armee aus Tambow rekrutiert. Gekämpft hat er in der Luftwaffe als Bodentechniker. Er hat den Rang des Unteroffiziers erhalten. Er hat sogar in der Schlacht um Berlin gesiegt. Ich nehme an diesem Umzug teil, um an meinen Urgroßvater zu erinnern, denn er war einer der Helden der uns den Sieg im Großen Vaterländischen Krieg gegeben hat.“ Michail Borsow, Jahrgang 2008, 5b am Pawlowsker Gymnasium „2019 habe ich das erste mal diesen Umzug gesehen, der eine unübersehbare Spur hinterlassen. Nun möchte ich 2020 an diesem Umzug teilnehmen. Meine Familie und ich werden ein Gemälde meiner Urgroßmutter und meiner zwei Urgroßväter tragen. Meine Urgroßmutter – Maria Alexewna Karpenko diente der Armee ab 1942. Angefangen zu kämpfen hat sie an der Karelfront. Den Krieg beendet sie nahe Berlins. Mein Urgroßvater – Gregor Konstantinowitsch Karpenko, hat als Kanonier gedient, ein Kommandant einer Flakbatterie. Seinen Dienst beendete er bei Alabino. Mein anderer Urgroßvater – Nikolai Semenowitsch Paschkin, war verantwortlich für die Verwaltung der wichtigen Angelegenheiten der Pioniere. Ich möchte an dem Umzug teilnehmen, weil wir nicht unsere Helden vergessen sollten. Aufgabe 2. Reaktion auf die Texte Ich finde es bemerkenswert, dass diese Kinder so viel über die Geschichte ihrer Vorfahren wissen und dass sie an jedes Detail erinnern wollen. Interessant finde ich auch, dass sie Gemälde von den Veteranen der Familie mit sich auf der Parade tragen, da man so etwas auf deutschen Umzügen nicht sehr häufig sieht. Für mich persönlich ist die Erinnerung an alle Leidende unter dem 3. Reich wichtig und richtig. Auch wenn ich das Erinnern und Trauern daran als wichtig ansehe, ist die Erinnerung an meine Vorfahren kein großes Thema für mich, da ich meine Vorfahren, die im Krieg gekämpft habe, nicht außerhalb von Berichten und Fotos kannte und damit keine starke emotionale Bindung mit ihnen aufbauen konnte. Jedoch verstehe ich es, wenn andere bei dem Thema eher emotionaler sind. In Deutschland wurde der Tag der Befreiung in mir bekannten Kreisen gefeiert, doch die Ausmaße, die er in Russland hat, sind hier unerreicht. 2020 wird der 8.Mai das einzige Mal als offizieller Feiertag gefeiert. Dieses Mal wird es auch wahrscheinlich das letzte Mal sein. Dass Deutsche an die Gefallen Sowjets erinnern weiß ich aus erster Hand. Am sowjetischen Ehrenmale legen jährlich viele Nichtrussen Blumen auf die Panzer oder auf die Urnen. Jedoch ist die Erinnerung an diesen Tag in Deutschland, wie vorhin erwähnt, nicht so stark in Russland. Luise M. Demidova Stanislava Geburtsjahr 2007, Klasse 5 „B“ des Gymnasiums Nr. 209 „Pawlowsker Gymnasium“ Ich nehme seit 2017 an diesem Gedenkzug teil. Seitdem verpassen meine Familie und ich dieses Ereignis nicht. Ich trage das Porträt meines Uhrgroßvaters – Demidova Wiktor Iwanovitsch, Frachtfahrer der roten Armee. Am dritten August vereinten sich die Streitmächte der Steppen- und Woronesch-Fronten und setzten den Angriff in Richtung von Belgorod und Charkov fort. Am 5. August verbündeten sich die Schutzarmeen 69 und 7 und besetzen Belgogrod. Der Angriff breitete sich weiter aus, indem die Streitmächte der Steppenfront am 23 August Charkov befreiten. Mein Urgroßvater war dabei. Ich nehme an dem Gedenkzug teil, weil ich verstehe, dass wir die Menschen nicht vergessen dürfen, die ihre Leben für uns opferten. Isotova Anastasia, Klasse 5 „B“ des Gymnasiums No 209 „Pawlowsker Gymnasium“ Ich nehme seit 2019 an dem Gedenkzug teil. In diesem Jahr nimmt meine Familie unbedingt an diesem besonderen Ereignis teil. Ich trage das Porträt meiner Urgroßmutter – Tschistjakovoi Ekatherina Alexejevna. Sie leistete ihren Dienst im Partisanen Kommando der Partisanenbrigade No 11 in Wolchow. Sie nahm an einer Kriegsoperation zur Vernichtung von einer Verbindungslinie auf einer Zweigstrecke in Oredesch-Wolchowstroi teil. Außerdem auch noch an spontanen Feuerangriffen auf die Feinde. Sie kümmerte sich um die Kriegsverletzten. Am 15 Janura nahm sie an einer Rücknahme der Station Mschinskaja und am 12 Februar an der Befreiung der Station Oredesch teil. Ich nehme an diesem Ereignis teil, um an die Heldentat meiner Urgroßmutter zu erinnern und darüber zu erzählen. Anastasia M.: Ich finde es sehr gut, dass bereits so junge Kinder lernen, was der Krieg für Auswirkungen hatte. Dadurch lernen sie, dass eine Wiederholung solcher Geschehnisse dringend verhindert werden müssen und da sie die nächste Generation sind, die mit so etwas arbeiten müssen finde ich es gut, dass sie schon so früh damit konfrontiert werden. Die Erinnerung an den Krieg und seine Folgen, ist in unserer Familie nicht so groß, meine Mutter wuchs zwar in Weißrussland auf, aber wir beschäftigen uns kaum damit. Mein Vater ist Antifaschist, weshalb ich mit ihm öfters über Themen wie den Nationalsozialismus rede und natürlich behandeln wir das Thema oft im Unterricht. Ich finde es wichtig, dass man viel über die Folgen lernt. In Deutschland wird der Tag der Befreiung schon am 08.05. gefeiert. In Treptow gibt es ein Mahnmal an dem sich jedes Jahr Russen sowie Deutsche treffen um den Opfern des Krieges zu gedenken. Sie verteilen unter anderem Blumen und zum 70-jährigen Jubiläum hat ein Chor gesungen. Jomana A.: Ich finde es sehr schön, dass sich immer wieder Menschen daran beteiligen und ihrer Familienmitglieder somit gedenken. Ich persönlich wusste zuvor gar nicht mal, dass es so was gibt, denn bei uns in der Familie kann ich mich nicht daran erinnern, dass mir erzählt wurde, dass wir ein Familienmitglied im Zweiten Weltkrieg verloren haben. Persönlich bin ich außerdem der Meinung, dass man nicht unbedingt zu einem bestimmten Ort gehen muss, um anderer Menschen zu gedenken. Trotzdem finde ich es sehr interessant und bewundernswert, wie viele Menschen sich daran jedes Jahr beteiligen. Laura S.: Durch die Texte konnte ich erfahren, wie wichtig dieser Tag für die Russen ist, und dass sie schon früh anfangen, daran teilzunehmen. Ich persönlich habe noch nie an so einer Parade teilgenommen und wusste auch bis zu diesem Jahr nicht, dass dieser Feiertag existiert. Ich finde es sehr schön, dass die Menschen jedes Jahr an den Krieg und ihre(gefallenen) Soldaten erinnern. Dieser Tag ist wie eine Art Warnzeichen an die Menschen, damit sie die Grausamkeiten des Krieges nicht vergessen und sie diese nie wiederholen. Als meine Mutter Kind war, hat sie an mehreren Paraden teilgenommen. Dabei mussten die Kinder Gedichte vortragen und Kriegslieder singen. Ansonsten spielt die Erinnerung an Krieg und seine Folgen keine große Rolle in unserer Familie. Abgesehen von diesem Jahr ist der 8. Mai kein offizieller Feiertag in Deutschland, allerdings werden bereits Monate vorher Dokumentarfilme im Fernsehen gezeigt und an dem Tag selberwird in den Nachrichten das Ende des Krieges erwähnt. Im Alter von 41 Jahren wurde ein sowjetischer General, der mit seinem ganzen Einsatz im Zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen kämpfte, noch während die letzten Kämpfe in Berlin tobten, verantwortlich für die Rückkehr Berlins zu einem normalem Leben und das Überleben von Hunderttausenden Berlinerinnen und Berlinern. Bischof Dibelius hielt folgende Erinnerung an Bersarin fest: „Er war der erste russische General, den ich kennen lernte. Er war ganz anders, als ich mir einen solchen General vorgestellt hatte. Eine schwere, robuste Gestalt-das hatte ich erwartet. Aber zugleich ein Mann, der vor der Kirche Respekt hatte.“ Trotz aller widersprüchlichen Erfahrungen der Berliner mit Angehörigen der Roten Armee bei und nach Kriegsende, gewann Bersarin mit seinem humanistischen Handeln in den 54 Tagen seines Wirkens Respekt und Anerkennung. Wie die Erinnerung und das Gedenken an Nikolai E. Bersarin nach seinem Unfalltod am 16. Juni 1945 in Berlin erhalten blieben, schildert folgender Beitrag. |

BDWO e.V. © 2019